A Invasão de Bengala: uma HQ pode sobreviver ao seu momento histórico?

Ainda encontra eco a afirmação de Carl von Clausewitz, em Da Guerra, de que a guerra é uma continuação da política por outros meios.

Ainda encontra eco a afirmação de Carl von Clausewitz, em Da Guerra, de que a guerra é uma continuação da política por outros meios.

O eco ocorre pelo debate que a afirmação provoca. Este artigo vale-se de um pressuposto contrário ao de Clausewitz, isto é, a política é a alternativa afirmativa à violência e à guerra.

E isso torna a política e a diplomacia resultados de todo um processo de aprimoramento intelectual que se vale do poder de conciliação pelo diálogo.

A guerra não substitui a política, mas, mesmo durante um conflito armado, a política não deixa de ser praticada, ao estar presente na guerra de informações.

Diante da ameaça de uma nova guerra no Oriente Médio, envolvendo o poderio bélico do império norte-americano, faz-se necessário voltarmos ao elogio do diálogo e, conseqüentemente, da política.

Atenas, século V a.C.

Ao invés da violência, como recurso ao fim dos conflitos motivados por diferentes idéias ou interesses, na Atenas do século V a.C., os cidadãos (aqueles poucos que tinham direitos políticos) reuniam-se em praça pública, a ágora, para debater e votar propostas para a cidade. Era aprovada a que tivesse maior número de votos.

Ao invés da violência, como recurso ao fim dos conflitos motivados por diferentes idéias ou interesses, na Atenas do século V a.C., os cidadãos (aqueles poucos que tinham direitos políticos) reuniam-se em praça pública, a ágora, para debater e votar propostas para a cidade. Era aprovada a que tivesse maior número de votos.

O que não quer dizer que a proposta aprovada fosse aquela que atendesse, necessariamente, os interesses da maioria e colaborasse ao bem comum. Numa democracia direta, como a da antiga Atenas, na qual cada cidadão era uma voz e votava na ágora, o desafio era saber atrair a atenção e convencer para conquista a maior votação possível.

Antes de qualquer votação havia sempre apresentação das propostas.O domínio da palavra, a capacidade de articulação de idéias e o poder de oratória tornaram-se fundamentais desde então no mundo ocidental.

Como não podia deixar de ser, surgiram, nesta mesma antiga Atenas, os professores de retórica, ou seja, aqueles profissionais que ensinavam, mediante um pagamento condizente aos interesses em jogo, as técnicas para persuadir e convencer.

Como não podia deixar de ser, surgiram, nesta mesma antiga Atenas, os professores de retórica, ou seja, aqueles profissionais que ensinavam, mediante um pagamento condizente aos interesses em jogo, as técnicas para persuadir e convencer.

Os filósofos de então, como Sócrates e Platão, atentos aos excessos da retórica, passaram a se preocupar com a educação e formação dos cidadãos de Atenas (os que podiam pagar, caso de Platão), para que estes pudessem analisar e decidir seu voto de maneira mais objetiva.

O debate era e continua sendo ético. Como impedir que um cidadão com grande domínio da palavra, capaz de construir e proferir discursos com enorme poder de convencimento, busque satisfazer seus interesses particulares em detrimento dos coletivos?

HQ e o esforço de guerra

Em paralelo à guerra bélica, ocorre ainda a guerra de informações, cujo teatro de operações são os meios de comunicação e, mais precisamente, no mundo contemporâneo, a industria cultural. Um conflito que tem como armas, diferentes formas de expressão e linguagens para atrair e convencer sobre esta ou aquela interpretação da realidade.

Em paralelo à guerra bélica, ocorre ainda a guerra de informações, cujo teatro de operações são os meios de comunicação e, mais precisamente, no mundo contemporâneo, a industria cultural. Um conflito que tem como armas, diferentes formas de expressão e linguagens para atrair e convencer sobre esta ou aquela interpretação da realidade.

Para a propaganda política, as HQs constituem um poderosíssimo meio de propagação de idéias e um eficiente instrumento de doutrinação para momentos de crise, como as guerras, ou mesmo para períodos de paz e prosperidade.

Uma das mais famosas peças de propaganda política da década de 1940, o Capitão América teve como missões iniciais atrair jovens americanos para o alistamento militar e, simultaneamente, tornar-se o herói para milhares de crianças assustadas pelas notícias das guerra na Europa e no Pacífico, veiculadas pelo rádio e cine-jornais da época. Para tempos de guerra ou paz, o personagem, de maneira explicita, encarnou, por suas idéias, atitudes e mesmo uniforme, os valores do american way of life.

Uma das mais famosas peças de propaganda política da década de 1940, o Capitão América teve como missões iniciais atrair jovens americanos para o alistamento militar e, simultaneamente, tornar-se o herói para milhares de crianças assustadas pelas notícias das guerra na Europa e no Pacífico, veiculadas pelo rádio e cine-jornais da época. Para tempos de guerra ou paz, o personagem, de maneira explicita, encarnou, por suas idéias, atitudes e mesmo uniforme, os valores do american way of life.

Os fãs de quadrinhos sabem que o personagem Steve Rogers se ofereceu como cobaia a uma experiência arriscada, para tornar-se o musculoso e ágil campeão dos ideais do mundo livre contra o mal supremo encarnados pelos nazistas, fascistas e tropas imperiais do Japão.

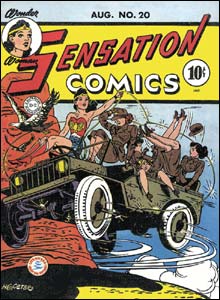

Dos mesmos anos da Segunda Guerra Mundial, a DC Comics preservou, para o combate do front ideológico, a Mulher-Maravilha. Uma criação sem dúvida ambígua, pois fazia parte do discurso das forças do eixo (Alemanha e Itália) uma perigosa e deturpada nostalgia dos valores do mundo clássico greco-romano.

Dos mesmos anos da Segunda Guerra Mundial, a DC Comics preservou, para o combate do front ideológico, a Mulher-Maravilha. Uma criação sem dúvida ambígua, pois fazia parte do discurso das forças do eixo (Alemanha e Itália) uma perigosa e deturpada nostalgia dos valores do mundo clássico greco-romano.

Princípios fundamentais da arte moderna, como diversidade, liberdade formal e, conseqüentemente, questionamento do próprio ideal de belo clássico, eram objeto de violenta crítica fascista.Toda produção artística que não se submetesse aos ideais era perseguida e considerada doentia, manifestação da decadência ocidental.

E a heroína da DC é a adaptação das lendárias amazonas que enfrentaram o Teseu, o príncipe de Atenas. Ela luta ao lado de Batman e Super-Homem contra os nazistas, ao mesmo tempo em que encarna ideais defendidos pelos seus inimigos.

Ela luta ao lado de Batman e Super-Homem contra os nazistas, ao mesmo tempo em que encarna ideais defendidos pelos seus inimigos.

Décadas depois da guerra, nos anos 90 e começo do século XXI, as contradições que animavam esta personagem foram trabalhadas em duas obras ilustradas por de Alex Ross, produções que a retratam de maneira diametralmente opostas.

Na premiada série O Reino do Amanhã, a Mulher-Maravilha é uma heroína segura de sua beleza clássica, e ciente de sua importância na batalha contra toda uma nova geração de superseres sem escrúpulos. A amazona, à medida que avança esta aventura, deixa-se dominar por sua paixão pela luta, e esquece dos propósitos da mesma. O roteiro de Mark Waid é uma clara condenação deste comportamento pagão.

a Mulher-Maravilha é uma heroína segura de sua beleza clássica, e ciente de sua importância na batalha contra toda uma nova geração de superseres sem escrúpulos. A amazona, à medida que avança esta aventura, deixa-se dominar por sua paixão pela luta, e esquece dos propósitos da mesma. O roteiro de Mark Waid é uma clara condenação deste comportamento pagão.

Face a tantas contradições, a heroína passou por uma radical reformulação em O Espírito da Verdade, cujo roteiro de Paul Dini tem a pretensão de aproximá-la mais de uma representação do elogio grego do diálogo. Assim, saiu de cena a amazona passional e apaixonada pela guerra.

A alegria pagã perdeu espaço, ela tornou-se uma personagem impregnada de um sentimento de culpa cristão, orientada por um espírito missionário equivocado e, como não podia deixar de ser, dotada de um sentimentalismo resultante da perspectiva cristã, responsável pela distorção do elogio da vida feita pela cultura pagã.

A alegria pagã perdeu espaço, ela tornou-se uma personagem impregnada de um sentimento de culpa cristão, orientada por um espírito missionário equivocado e, como não podia deixar de ser, dotada de um sentimentalismo resultante da perspectiva cristã, responsável pela distorção do elogio da vida feita pela cultura pagã.

Os valores cristãos, que permeiam toda esta graphic novel, acabam por afastar a Mulher-Maravilha de qualquer influência exercida pela deusa que combina razão e coragem para os desafios, ou seja, Pallas Atena.

Século XXI

As grandes editoras norte-americanas não ficaram indiferentes aos atentados de 11 de setembro. A edição Homem-Aranha Especial (analisada com propriedade no UHQ, por Samir Naliato) nos fez acompanhar o empenho do Homem-Aranha, dentre outros personagens da Marvel, para auxiliar bombeiros e policiais de Nova York, em meio aos escombros do World Trade Center.

As grandes editoras norte-americanas não ficaram indiferentes aos atentados de 11 de setembro. A edição Homem-Aranha Especial (analisada com propriedade no UHQ, por Samir Naliato) nos fez acompanhar o empenho do Homem-Aranha, dentre outros personagens da Marvel, para auxiliar bombeiros e policiais de Nova York, em meio aos escombros do World Trade Center.

Em tempos de pensamento politicamente correto, Capitão América é agora recriado para nos revelar que a primeira encarnação do personagem foi vítima do preconceito racial. Mas esta preocupação ética não se estende necessariamente a outros povos e culturas.

Um destes paradoxos é a recente aventura dos heróis da equipe The Authority, que encena, pela enésima vez, o perigo amarelo, ou seja, uma visão preconceituosa dos povos e culturas do extremo oriente.

Um destes paradoxos é a recente aventura dos heróis da equipe The Authority, que encena, pela enésima vez, o perigo amarelo, ou seja, uma visão preconceituosa dos povos e culturas do extremo oriente.

Na primeira metade do século XX, na chamada era de ouro dos quadrinhos, o mestre Alex Raymond levou seu herói, o atleta Flash Gordon, ao planeta Mongo para enfrentar um príncipe alienígena. Este malévolo soberano, concebido com todos os superficiais clichês hollywoodianos para os mandarins da China, tem o mesmo nome da milenar dinastia chinesa, ou seja, Ming.

No globalizado século XX, The Authority tem como antagonistas toda uma nação (de incrível avanço tecnológico e de amplo domínio de técnicas de manipulação das massas) que representa o atual temor, por parte do mundo ocidental: a ameaça terrorista atribuída ao distante Oriente de características culturais distintas e próprias.

O Fantasma e Bengala não se curvaram

Paradoxalmente, face ao recorrente temor preconceituoso ao Oriente, é fato pouco debatido, ou melhor, pouco dimensionado o que representa, em termos históricos, a popularidade que a cultura pop japonesa goza atualmente no Ocidente.

Paradoxalmente, face ao recorrente temor preconceituoso ao Oriente, é fato pouco debatido, ou melhor, pouco dimensionado o que representa, em termos históricos, a popularidade que a cultura pop japonesa goza atualmente no Ocidente.

Em menos de um século, a cultura pop do pais do sol nascente deixou de ser encarada como a manifestação do perigo amarelo que bombardeou Pearl Harbor e inundou o Pacífico com sangue, como alardeiam filmes de guerra norte-americanos do anos 40 e 50, para invadir lares das Américas e Europa com seus mangás e animês.

Na década de 1980, o Japão foi um dos protagonistas de uma guerra comercial e tecnológica. No século XXI há, igualmente, uma intensa disputa por corações e mentes com muito dinheiro para gastar em diversão e lazer.

Uma análise, ainda que pouco aprofundada, dos mais recentes resultados deste conflito de "titãs corporativos" tem revelado, entre o público mais jovem, que o crescimento da popularidade dos heróis made in japan se dá em detrimento dos heróis Marvel e DC, os vencedores da Segunda Guerra Mundial.

Uma análise, ainda que pouco aprofundada, dos mais recentes resultados deste conflito de "titãs corporativos" tem revelado, entre o público mais jovem, que o crescimento da popularidade dos heróis made in japan se dá em detrimento dos heróis Marvel e DC, os vencedores da Segunda Guerra Mundial.

Para ilustrar o quão radicais e intensos são estes movimentos históricos e de transformações da industria cultural, vale a pena realizar uma pequena pesquisa "arqueológica", nos sebos de sua cidade, em busca de um clássico do gibi de guerra: as aventuras A Invasão de Bengala e Vitória em Bengala.

Um primeiro olhar constata uma aventura maniqueísta, dualista e tendenciosa: são caricatos e pateticamente cruéis os japoneses que atacam a costa de Bengala, parte dos domínios do Fantasma, o Espírito-que-anda, o senhor branco de uma selva de diferentes etnias.

Uma segunda leitura desta HQ de 1943, já refeita do susto inicial, revela uma pequena relíquia de um mundo de conflitos aparentemente mais simples e claros. Mas isso não é tudo. Para aqueles que insistirem, trata-se de uma empolgante aventura dotada de um ritmo alucinante, até mesmo para os leitores de Spawn e X-Men.

Uma segunda leitura desta HQ de 1943, já refeita do susto inicial, revela uma pequena relíquia de um mundo de conflitos aparentemente mais simples e claros. Mas isso não é tudo. Para aqueles que insistirem, trata-se de uma empolgante aventura dotada de um ritmo alucinante, até mesmo para os leitores de Spawn e X-Men.

Os desenhos de Ray Moore, tendo em mente as características estéticas da época, são simples, inspirados e elegantes. Expressões e movimentos faciais são estabelecidos por linhas e um jogo de claro-escuro extremamente eficientes. Em cada quadrinho não há qualquer detalhe supérfluo, e, mesmo assim, não há uma página pobre ou sem atrativos.

O já citado ritmo alucinante é conseguido por um roteiro que leva o Fantasma a lutar na terra, no ar, na água e em meio ao fogo: um ataque aéreo é recebido por baterias antiaéreas; a selva é varrida pela metralha; a batalha campal provoca combates singulares; o povo de Bengala levanta fortificações; há o cerco, impulsionado pela artilharia pesada; a guerrilha bengalense obtém suas vitórias; pára-quedistas tomam os céus; Diana Palmer envolve-se com o serviço de inteligência militar etc...

A ação é continua e nunca tediosa, pois o roteiro combina esta ação com generosas e bem colocadas porções de humor, romance e suspense. Lee Falk, não temendo ser piegas, faz com que o seu herói doe todo o tesouro material da dinastia dos Fantasmas, de mais de quatrocentos anos, para alimentar e assistir os nativos de Bengala envolvidos na guerra!

A ação é continua e nunca tediosa, pois o roteiro combina esta ação com generosas e bem colocadas porções de humor, romance e suspense. Lee Falk, não temendo ser piegas, faz com que o seu herói doe todo o tesouro material da dinastia dos Fantasmas, de mais de quatrocentos anos, para alimentar e assistir os nativos de Bengala envolvidos na guerra!

Este controvertido clássico, de 199 páginas, relançado pela editora Saber, em 1995, criado pelo talento de Lee Falk (roteiro) e Ray Moore (desenhos), é um daqueles gibis que só podem ser apreciados se compreendermos o seu momento histórico de origem, e não o confundirmos com o mundo contemporâneo.

Dito de outra maneira: uma leitura ideológica desta HQ não explica a sua sobrevivência até os dias de hoje.

Fernando Viti é professor de Filosofia e leitor voraz de quadrinhos. E o cara conseguiu algo que parecia improvável: juntar suas duas paixões!